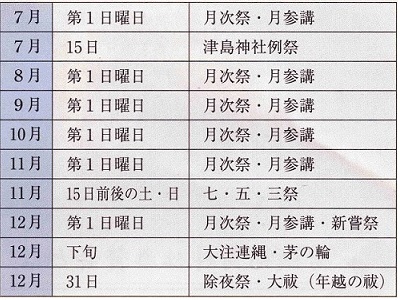

年間行事 一覧

【毎月執り行われるお祀り】

(3月は、初午大祭斎行にて除外)

月次祭とは

月次祭は毎月行われるお祭りのことです。

荷機稲荷神社では、毎月第一日曜(1月は第二日曜)に行われています。

月次祭は国家の平安と、氏子崇敬者の安泰を祈ります。別名は月参りともいわれており、特にこの日にあわせて参拝するとご利益があるともいわれます。

月参講とは

昭和27年荷機稲荷神社奉賛会において、崇敬者の家内安全・五穀豊穣・商売繁盛などを祈願すると共に、世の人々の福祉増進を図ることを目的に、10名前後の講員(崇敬者)を一組とし、毎月代表者が、順番に荷機稲荷神社を参拝することを月参講といいます。

月参講も回を重ね令和3年12月で「768回」を数えるに至りました。

【1月1日】

歳旦祭とは

新年を祝い皇室の弥栄と国の益々の発展を祈るとともに、氏子崇敬者と地域社会の平和と繁栄を祈り元旦に行われるお祭りです。

【3月第一日曜】

初午大祭とは 詳細は初午大祭参照願います。

ご祭神に特に縁の深い日に行われるお祭りで、大祭にあたります。

稲荷社の本社である伏見稲荷大社に祭られている神様、宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)が伊奈利(いなり)山へ降臨した日が2月の初の午の日であったという事から、稲荷神を祭る祭事が行われるようになったとされます。

*昭和10年代までは、当神社も2月の初午の日に行ってましたが、積雪もあり参拝が難儀であったことから3月に変更になり昭和30年代から参拝しやすい3月第1日曜日を初午大祭と定め現在に至っております。

【3月第二日曜】

二の午祭とは

第二の午の日で、初午に準ずる稲荷の縁日で二の午祭を斎行致します。

祈年祭とは

祈年祭は、春の耕作始めにその年の五穀豊穣を祈るお祭りで、「としごいのまつり」とも呼ばれます。

刈り取り茅の輪作り

【6月下旬】

大祓(夏越の祓)とは

半年間健康に過ごせたことへの感謝と、日常の生活の中で付着する穢れや災い、自分が知らずに犯してしまった罪や過ちなどを祓い、清めることを目的とした浄化の儀式です。

茅の輪くぐりとは

茅(ちがや)というイネ科の植物で編んだ直径数メートルの輪をくぐる「茅の輪くぐり」。

心身を清めて災厄を祓い、無病息災を願う行事です。

【7月15日】

津島神社例祭とは

昭和5年津島神社号併以降津島神社例祭が行わています。

【11月15日前後の土・日】

七・五・三祭とは

*ご予約いただければ10月~ご要望あれば随時

お子さまの健やかな成長を祝い、祈願する七五三は、その名の通り3歳、5歳、7歳で行われます。

子どもが無事に育つことは大きな喜びであり、親として健やかな成長を願わずにはいられないものでした。それゆえ、3歳、5歳、7歳の節目に成長を神様に感謝し、お祝いをしたことが七五三の由来です。

【12月第一日曜】

新嘗祭とは

全国の神社で行われる「収穫祭」のことです。

【12月下旬】

大注連縄とは

新しい年を迎える年末大注連縄を奉賛会役員総出で作成します。

刈り取った新しい稲わらを使って作られます。 注連縄の「しめ」とは「占める」ことを指し、縄が神域と俗界を分けるものです。

茅の輪とは

わら編んだ直径数メートルの輪をくぐる「茅の輪くぐり」。心身を清めて災厄を祓い、無病息災を願う行事です。

【12月31日】

除夜祭とは

大晦日から元旦にかけて行われる除夜の神事で、神社で行われます。 大晦日という意味を持っている除日の夜が除夜のことです。

大祓(年越の祓)とは

半年間健康に過ごせたことへの感謝と、日常の生活の中で付着する穢れや災い、自分が知らずに犯してしまった罪や過ちなどを祓い、清めることを目的とした浄化の儀式です。

七五三詣り

荷機稲荷神社七五三詣りご案内毎年11月15日の前の土日に七五三詣りをご案内しております。令和6年予定日 11月9日(土曜)10日(日曜) 10:00~16:00両...

続きを読むプライバシーポリシー

荷機稲荷神社個人情報保護方針について荷機稲荷神社(かきいなりじんじゃ)(以下「当社」)サイトアドレスは http://kakiinari.orgは、個人情報保護に関する法...

続きを読むお知らせ

続きを読む

続きを読むお問い合わせ

ご依頼のご祈祷を選択いただき、下記ホームよりご連絡ください。必要事項記入の上、「送信」をクリックしてください。メッセージ本文以下ご記入願います。1.ご予約...

続きを読むサイトマップ

続きを読む

続きを読む茅の輪くぐり

茅の輪くぐり(夏越の祓6月30日・年越の祓大晦日)--茅の輪くぐり-- 〇半年の厄を祓い、残り半年間の無病息災を願う 年2回前半と後半の半年間の穢...

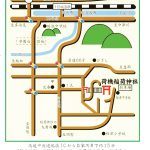

続きを読むアクセス

所在地〒509-6103岐阜県瑞浪市稲津町小里560番地☏0572-67-1421駐車場台数 50台 駐車料金 無料 *注意事項 ・参拝...

続きを読むご祈祷

ご祈祷当神社は、岐阜県金弊社として小里のお稲荷さんと親しまれ、多くの方々に薦く崇敬されてきました。参拝者の皆様が、大神様の広大な御神威を仰ぎ、厚いお知恵を戴かれて、清久しく毎...

続きを読むご参拝作法●モデルは巫女さん

◇鳥居「鳥居」は俗世と神域の結界です。①くぐる前に軽く一礼します。②中央は神の通り道ですので、中央を避けてくぐります。鳥居参道中央は神様の通り道、中央は避け手前で...

続きを読む年間行事

年間行事 一覧毎月 月次祭の様子毎月 月参講特別祈祷の様子 巫女舞奉納【毎月執り行われるお祀り】 (3月は、初午大祭斎...

続きを読む初午大祭(例祭)

初午大祭 (3月の第一日曜日) 荷機稲荷神社は、200年に及ぶ歴史を伝える稲津町の誇りでもあり、『小里のお稲荷さん』として愛されています。https://y...

続きを読む萩原八幡神社令和6年度事業計画

【萩原八幡神社 氏子総代について】 萩原の氏神様で、町民から親しまれ敬われている『萩原八幡神社』は、出世開運、交通安全、学業教育、家内安全、災厄削除等の守り神として、萩原の歴史と...

続きを読む荷機稲荷神社について

荷機稲荷神社は、260年に及ぶ歴史を伝える稲津町の誇りでもあり、『小里(おり)のお稲荷さん』として愛されています。https://youtu.be/hrimC4jiz...

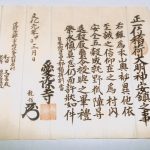

続きを読む御由緒

御鎮座の由緒文化元年(1804年)日本総司皇都稲荷本社、現伏見稲荷大社から御分社の神璽を戴いた証の写お稲荷さん 拝殿前にて(大正2年頃)現在鎮座場所社...

続きを読む御祭神

境内掲示 御由緒 御祭神 4柱主祭神 3柱 宇賀魂命 豊受比売命 猿田比古命摂末社祭神 建速須佐之男命主祭神 宇賀魂命 うがの...

続きを読む境内

稲津招魂社稲津招魂社 昭和27年4月、第二次世界大戦終結。サンフランシスコ講和条約発効を契機に、大東亜戦争に殉職された稲津村出身の軍人・軍属及...

続きを読む稲荷様の昔話(親孝行佐吉のお話)

地元幼児園に『小里の稲荷様の昔話゛いなりさまのおつかい”』紙芝居が、見つかり幼児園の保育士さんのご好意により拝殿にて、園児の前で紙芝居演じてもらいました。https:/...

続きを読む